Lucha y Decepción

Navegando la desilusión y redefiniendo el propósito.

Foto: Nick Oza

"Te voy a dar una buena pa’ que llores de verdad." Frases como esta eran comunes entre los adultos que nos criaban cuando éramos pequeños. Era una exigencia que declaraba que los sentimientos eran innecesarios, un estorbo, o más bien, un inconveniente. Desde chicos, cuando las lágrimas rebosaban de nuestros ojos o nos invadían la tristeza y el coraje, nos decían que nos deshiciéramos de ellos, que los desapareciéramos de nuestros rostros, que los tragáramos por la garganta, y de la garganta al pecho, y luego al estómago, y que ahí se quedaran guardados, para no volver a ser sentidos.

Esta habilidad de reprimir sentimientos a veces se convierte en un mecanismo de defensa en nuestras vidas. En el trabajo, guardamos sentimientos que nos podrían hacer parecer débiles o vulnerables. En nuestras relaciones, callamos lo que sentimos para evitar el conflicto o la desaprobación. De tanto evitar sentir, comenzamos a no sentir nada.

Entiendo que esto no le sucede a todos; conozco a personas que lloran o expresan lo que sienten con frecuencia, y a veces hasta lo utilizan como arma para manipular o tomar espacio. Pero, en lo personal, vivo en constante introspección para entender qué estoy sintiendo, a veces para permitirme sentirlo, y otras veces para regularlo y no dañar a otros.

Hace unos meses lo que sentía era tristeza, aunque no sabía realmente por qué. Era como si estuviera desganado y no tuviera la motivación ni la energía para cumplir con muchas de mis responsabilidades. Siempre he sido una persona muy enérgica, se podría decir que hasta optimista, pero esa temporada de mi vida parecía un día nublado, gris y desvaído, con ganas de no hacer nada. Primero consideré que podría tratarse de lo que llaman burnout. Tal vez había pasado por una etapa muy difícil durante la pandemia, y además había tomado muchas responsabilidades; simplemente necesitaba recalibrarme. Me tomé días libres, medité, hice yoga, todas esas cosas que dicen que tenemos que "hacer", y nada. La neblina seguía presente.

Hablando con un coach, me preguntó si sería que tenía el corazón roto. He estado trabajando en el duelo de una separación, y primero pensé que el coach culpaba a ese hecho de mi disposición. Ya llevo años trabajando en las consecuencias de ese duelo, y no sentí que su pregunta fuera relevante, pero luego me aclaró que su interés era saber si había algún otro lado de mi ser al que no estaba conectado, del que no permitía sentir. No me había dado permiso de sentir tristeza o desolación en otras partes de mi corazón. El duelo de la separación había tomado todo el oxígeno de mi ser, y no le había prestado atención a otras cosas.

Después de varios días de reflexionar sobre lo que me preocupaba, de las cosas que me causaban culpa, de lo que me dolía, lo encontré. El dolor que sentía no era de una relación amorosa, sino de sentir que perdía una comunidad, de sentirme externo a un movimiento del que pensaba que era parte desde hace dos décadas.

Aunque el anti-inmigrantismo ha sido parte de la conciencia estadounidense desde sus inicios, después de los ataques a las torres gemelas en 2001, los políticos de derecha notaron que era una buena herramienta para movilizar sus bases, y además, utilizando una narrativa xenófoba y racista, crearon políticas que limitaron los derechos de las personas inmigrantes de facciones indígenas y/o negras.

Yo acababa de llegar a Arizona, y en las noticias escuchaba de casos como el de Filemón Martínez, un hombre internado en un hospital con leucemia, que necesitaba un trasplante de médula ósea. Dado que era indocumentado, estaba en peligro de ser deportado, o bien, de que el hospital lo diera de alta por falta de constancia de pago. En aquel entonces, el tema migrante no era muy sonado en México. Claro, éramos muchos de este lado, pero en México no se hablaba de la política contra las comunidades migrantes en los Estados Unidos. Cuando llegué a Arizona, aprendí de casos como el de Filemón, y fue lo que me hizo involucrarme.

Asistí a reuniones de planeación para ver qué opciones teníamos, y cómo recaudar dinero o atraer atención al caso para evitar su deportación. En esos días, aprendí de otras personas indocumentadas que no recibían cuidado médico, y de estudiantes que, después de graduarse, no podían trabajar. Fue un momento importante en la creación de mi conciencia social. Ver que gente como yo era afectada, sentir tanta indignación, y ver que otros sentían lo mismo, me movió a la acción.

Con el tiempo, ya asistía a reuniones semanales organizadas por líderes migrantes en escuelas e iglesias. En su mayoría eran en español, y a veces ayudaba a facilitar, pero casi nunca fui la persona que lideraba las reuniones. Mis habilidades siempre fueron crear espacios de comunicación y creación con otros, no liderar y ejecutar visiones.

Con la evolución del movimiento migrante, y el hecho de que hubo instituciones que tomaron la organización de las comunidades, las reuniones se comenzaron a hacer en inglés, y las personas a cargo se convirtieron en personas con educaciones formales y títulos laborales. Los que fuimos el centro, los migrantes, éramos ahora actores de reparto. Entonces me adapté, seguí trabajando con personas migrantes en la creación de equipos de barrio, y en el entrenamiento de líderes de la comunidad: padres y madres de familias trabajadoras que organizaban en sus vecindarios y escuelas. Aprendí que para estar en el movimiento, teníamos que estar en constante adaptación, siempre con el objetivo de ser útil, desde donde fuera. Desde cambiar mi papel en el movimiento, hasta aprender cosas nuevas, siempre con la intención de ayudar a avanzar la lucha.

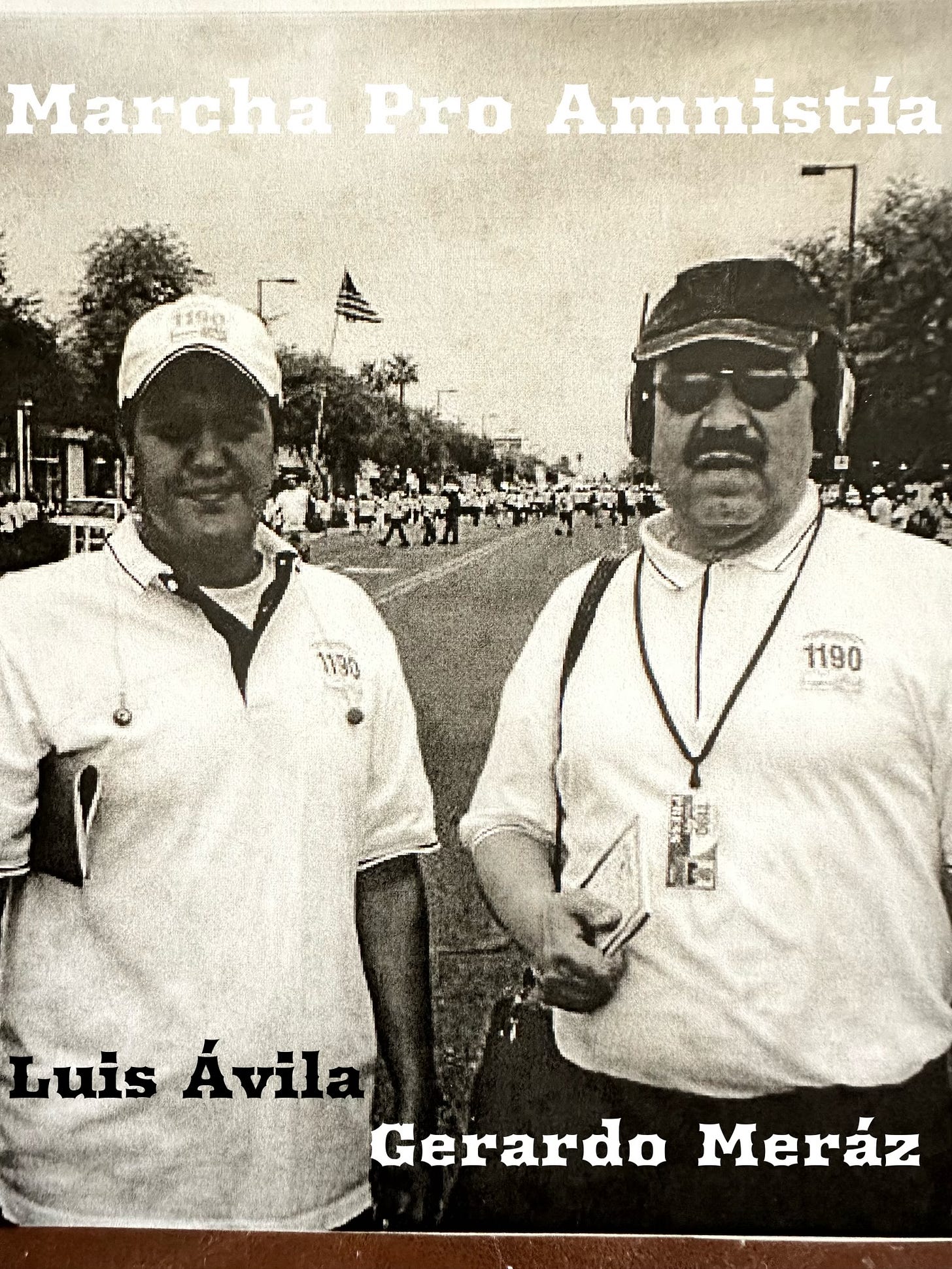

Foto: Archivo

Para 2018, las oportunidades laborales me habían llevado a Washington DC, y las campañas electorales se habían convertido en una avenida importante de cambio, así que me involucré en esfuerzos para elegir presidentes, senadores y congresistas. Estas oportunidades me llevaron a trabajar en varios estados, con organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales, y a construir relaciones con personas de todo tipo de esfuerzos.

Cada año que pasaba, me despegaba más de la comunidad que despertó mi conciencia social. La gente con la que ahora colaboro ya no son inmigrantes o hispanohablantes, sino profesionales de organizaciones no gubernamentales, trabajadores que viven del casino político y sus azares, e instituciones filantrópicas, personas que administran las riquezas de otros y entregan sus migajas a cambio de reportes y documentación.

No es que mi trabajo carezca de valor, de hecho estoy muy orgulloso de lo que hago, de las personas con las que colaboro, y del impacto que tienen en sus esfuerzos. Simplemente me di cuenta de que en mi misión de ser útil, en esa necesidad de adaptarme para ayudar al movimiento, me perdí. Perdí las razones por las que me involucré, me desilusioné de lo que el poder le ha hecho a algunas personas con las que inicié, y me di cuenta de que gran parte de la lucha la estamos haciendo contra nosotros mismos.

Así como cuando éramos niños, muchos de nosotros nos tragamos los traumas y el dolor que nos han ocasionado las batallas contra anti-inmigrantes. Desde el temor de ser hostigado o detenido por autoridades policiales, hasta la constante desilusión del estira y afloja que es el pelear por nuestros derechos. Los que llevamos rato en esto hemos vivido muchas cosas, y nos las hemos tragado, las hemos reprimido. Algunos de nosotros estamos ahora en posiciones de influencia, liderando instituciones, y no hemos recibido el apoyo para procesar esos traumas colectivos. Esta falta de sanación nos ha hecho inseguros, desconfiados, y nos hace a veces colaborar desde lugares inciertos y temerosos.

Al haber vivido tanto juntos, sabemos de lo que dolemos, hemos sido testigos de ello, pero no siempre hemos sido testigos de nuestra sanación, de expresar lo que sentimos con la intención de avanzar, de crear mundos nuevos. Al contrario, nos da miedo perder el control de todo, y todos se convierten en un posible enemigo. Al presumir que sabemos del otro, de sus intenciones o inseguridades, les quitamos la oportunidad de ser ellos mismos, de vivir la infinita posibilidad de nuestro ser, de fluir, de dejar ir la rigidez del miedo. Nos criticamos y hacemos chicos, peleamos contra otros en vez de luchar juntos por las cosas que queremos.

Así me sentí, que aquellos con los que imaginé un mundo distinto en el movimiento pro-inmigrante, ahora creábamos divisiones, como si todos fuéramos extraños que no nos conocíamos. Me sentí solo, desconocido, y comencé a alejarme, o nos alejamos todos, no sé.

No solo me desconecté de la población de la que vengo y donde me formé, sino que también perdí a la comunidad con la que luché, con la que construimos instituciones y poder político. Este era el dolor que sentía, una pérdida que no había podido sentir, notar, y que llevaba años sucediendo.

Estamos en un momento de recalibración en nuestra sociedad. Hay tantas cosas destapándose, que estamos constantemente analizando lo que pasa en el mundo, que pareciera como si nos estuviéramos conociendo y desconociendo constantemente. De alguna manera, estamos viviendo el principio de muchos finales, de tiempos en los que las contradicciones son más evidentes, en los que sabemos, por ejemplo, que el capitalismo que vivimos no nos llevará al futuro que queremos, pero que tampoco sabemos ciertamente cuál es la alternativa. Son momentos en los que nuestro entendimiento de nuestras relaciones como seres masculinos, femeninos, o en las muchas maneras de ser, están siendo reposicionadas. Tiempos en los que no sabemos si sobreviviremos como raza humana, en una batalla por la esperanza. Todas estas verdades nos rompen y nos reconstruyen. Las preguntas que nos estamos haciendo como sociedades nos desarman y nos vuelven a completar como seres nuevos.

La aceptación de que estas son realidades que vivimos en movimientos sociales me ayudó a sanar un corazón roto. Recordar que somos como la naturaleza: personas adaptativas y resilientes, seres más evolutivos que un movimiento o hasta un problema social. Que ninguna institución o individuo va a poder contener la creatividad y diversidad de nuestros movimientos, y que aunque dolamos, podemos vernos y entendernos. Que todo tiene un ciclo, uno en el que nos corremos el peligro de convertirnos en las cosas contra las que luchamos, en vez de detenernos y crear nuevas posibilidades.

Así estoy en estos días, explorando nuevas posibilidades para ser útil, recordándome qué fue lo que me trajo a la lucha social. Que soy una persona de integridad y que, aunque tengo muchos errores, quiero el bien de los demás y construirlo con otros.

Estoy seguro de que la lucha me romperá el corazón muchas veces más, pero también sé que es parte de hacer cosas difíciles que valen la pena. Lo bueno es que todavía hay mucha gente con la que puedo construir de nuevo, con la que puedo volver a creer en nosotros, y seguir adelante, tal vez en otro papel, desde otro lugar, pero con el propósito de estar en contacto con quien soy y lo que me motiva.

“Para poder cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros”, nos dice Grace Lee Boggs, y eso es justamente lo que seguiré haciendo, cambiar para cambiar mi entorno. Dejándome sentir, entender y adaptarme.