¿Por qué votar?

Una serie en cara a las elecciones más grandes de la historia humana.

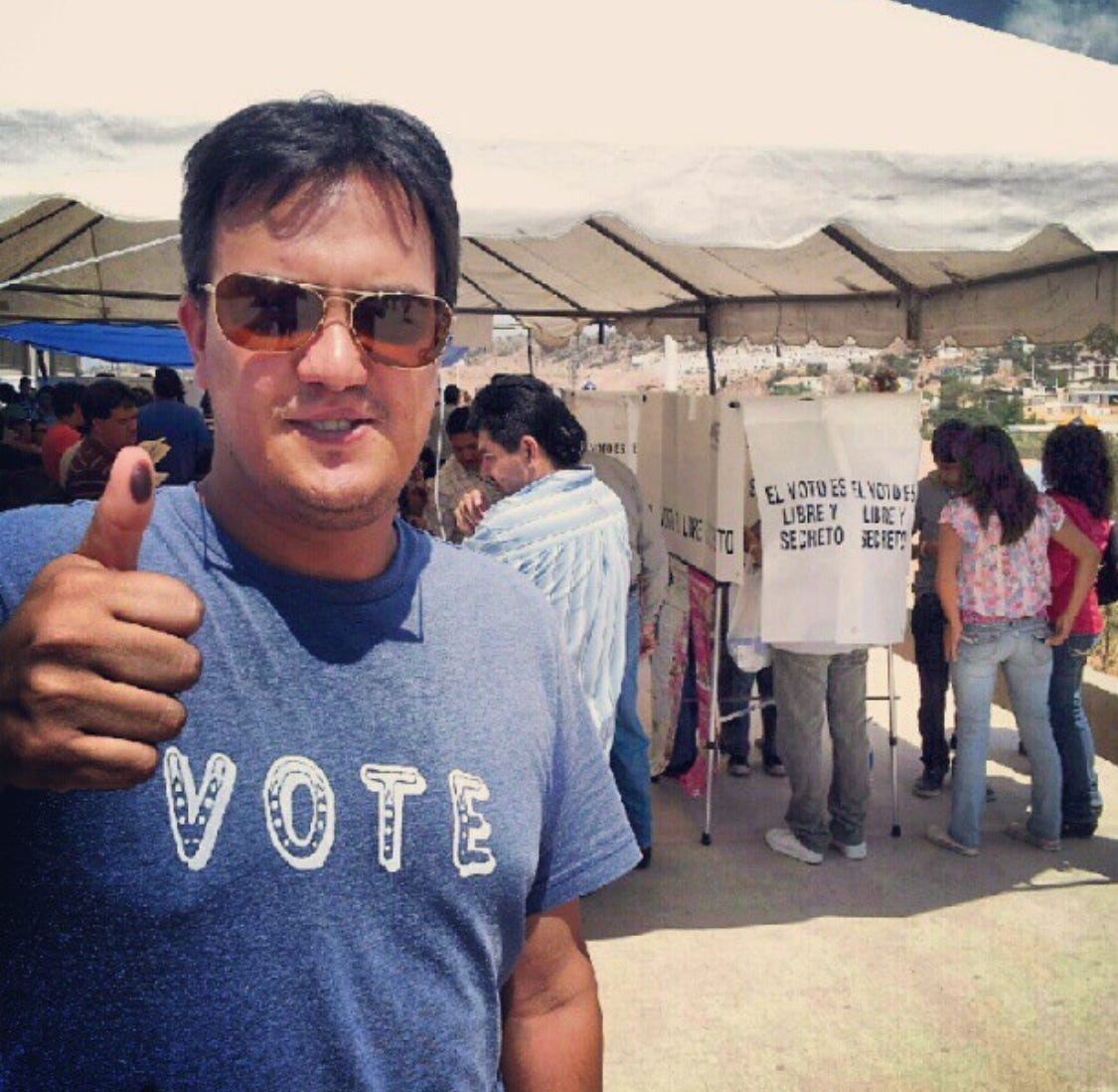

La primera vez que voté tenía 27 años. No había participado antes porque no podía votar en los Estados Unidos (donde resido), ya que no era ciudadano. En aquel entonces, votar en México viviendo en el extranjero era casi imposible.

No obstante, no era la primera vez que participaba en elecciones, aunque no pudiera votar. En Arizona, en 2004, se presentó una propuesta de ley (Proposición 200) que exigía que las oficinas de beneficios sociales pidieran identificación para comprobar el estatus legal de las personas que recibieran servicios. Por ejemplo, si una madre con un hijo ciudadano solicitaba ayuda médica en un hospital del condado, la persona que la atendiera tendría que actuar como agente de migración y pedirle los papeles a la madre, aunque los servicios fueran para el menor. Me uní como voluntario a docenas de personas en todo el estado para intentar detener la propuesta, ya fuera de manera legal o motivando a los votantes para que se opusieran a ella. Desafortunadamente, perdimos. La Proposición 200 fue aprobada por los arizonenses, incluyendo el 40% de los votantes latinos, y creó una ola de miedo entre personas indocumentadas que no sabían si debían llamar a los bomberos o ir a la biblioteca, ya que existía la posibilidad de ser cuestionados por su estatus legal.

Miles de niños se quedaron sin servicios debido al miedo que sentían sus padres al acercarse a oficinas de gobierno. Además, se incrementaron los actos violentos y de abuso en este sector de la población, ya que temían pedir ayuda a las autoridades locales.

Recuerdo la impotencia que sentía cuando nos sentamos a revisar las firmas de la propuesta para ver si encontrábamos algunas falsas o personas no registradas, con el fin de eliminarlas de la petición. Pasamos días leyendo nombres y bromeando sobre cómo toda esta gente decidía el futuro de nuestras familias mientras nosotros no podíamos votar. Ser testigos de cómo otros decidían sobre nuestros futuros sin tener nosotros el poder de cambiarlo era una paradoja. Ahí, en esa mesa, intentábamos detener una ley, mientras otros con el poder del voto la apoyaban.

Leyes como esta continúan existiendo en todo el país. De hecho, estas semanas se discute una propuesta similar en la legislatura estatal, la cual podría ser enviada a los votantes 20 años después de que se ratificara la Proposición 200. En esa misma boleta, habrá preguntas sobre si se debería permitir que las mujeres tomen decisiones sobre su salud y puedan elegir si quieren continuar un embarazo.

En los últimos meses, me he topado con un fenómeno que no había experimentado en mi vida de adulto. Se trata de un clima de apatía y hartazgo que amigos y familiares expresan cuando hablamos de la necesidad de votar. Justo en un momento tan crítico, en el que el mundo se perfila para una transición monumental en temas medioambientales, económicos y demográficos, es cuando más escucho la letanía de: “¿Para qué votar, si no cambia nada?”.

Por lo tanto, durante las próximas seis semanas, dedicaré mis prácticas a la pregunta: ¿por qué votar? Abordaré temas como por qué pienso que es importante votar en México, aunque no viva allá, las opiniones que tengo de cada uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y cómo el sistema electoral estadounidense atraviesa una de sus mayores crisis, favoreciendo a los ricos y a grupos raciales que intentan gobernar en un futuro en el que no sean la mayoría.

El 2024 es el año en que más gente alrededor del mundo va a participar en elecciones. Más de la mitad de los pueblos del mundo van a votar este año. Miles de millones escogerán presidentes, representantes, jueces y decidirán sobre miles de leyes que afectarán el futuro de nuestro planeta y de sus comunidades.

Estas elecciones históricas llegan en un momento muy interesante. De inicio, a nivel mundial hay un declive histórico en la confianza que la gente tiene en las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, siete de cada diez ciudadanos desconfían de su gobierno, mientras que en México, más de la mitad de la ciudadanía dice desconfiar en sus instituciones. Este hartazgo se ha generado por décadas de vivir bajo gobiernos neoliberales que han desfalcado los programas sociales y han apostado por un sistema económico hiper-capitalista que depende del sector privado como motor de movilidad económica y social para la población. Es decir, se cree que si les va bien a las empresas, nos va bien a todos, y que cuanto menos intervenga el gobierno, el dinero de los ricos descenderá al resto de la población. Este sistema económico ha explotado desde los 80s, creando la primera generación de personas con un futuro más incierto que el de sus padres en mucho tiempo. Sin embargo, las empresas multinacionales, y sus dueños e inversionistas, son los que retienen la mayor parte de las riquezas del mundo.

El descontento por la falta de oportunidades se ha hecho más notorio debido a que estamos en medio de una transición industrial. Comunidades enteras que vivían de la extracción de recursos materiales, como la minería, madereras y carbón, se han quedado varadas y sin un futuro claro ahora que se están explorando nuevas maneras de generar energía, o que nuevos minerales están siendo explotados con acceso a procesos más baratos en otras partes del mundo. Lo mismo ocurre con la mano de obra: las compañías que durante décadas ofrecían salarios y beneficios que permitían crear bienestar han desaparecido, trasladándose a países con condiciones laborales más baratas y accesibles. Todo este cambio ha creado una sociedad con menos posibilidades de sentirse segura sobre el futuro y que percibe que sus gobiernos juegan a la política en vez de solucionar estos graves problemas.

Entonces, si la situación es así, ¿para qué votar?

Karl Marx decía que para entender cómo funcionaba el sistema capitalista en el que vivimos, teníamos que entender quién tenía el poder en una sociedad. Por ejemplo, en una empresa, el poder radica en la cantidad de capital que el dueño posee. Con el dinero que genera su empresa, puede controlar muchas cosas, desde lo que ganan los empleados hasta la elección de autoridades locales que le beneficien. Sin embargo, si los trabajadores se unen en dicha empresa y deciden no trabajar, el dueño no gana. Es decir, si las masas se organizan, pueden ser más poderosas que el capital. De ahí nacieron los sindicatos, de la unión de trabajadores que querían negociar con el dueño sobre salarios, beneficios o condiciones laborales.

Cuando surgió la idea de que si la gente se une puede tener más poder que los capitalistas, se crearon partidos y movimientos políticos, y se lograron muchas protecciones que ahora gozamos, como la limitación de cuantas horas trabajamos y las leyes de protección del trabajo infantil. No obstante, con el tiempo, el capital también se infiltró en esos partidos y sindicatos. Y poco a poco, los poderes del capital, es decir, la gente con dinero, han estado creando leyes para proteger su poder.

Pero el concepto todavía funciona: cuando la gente se une, puede tomar sistemas y hacerlos funcionar para ellos. Si en este momento los ricos están a cargo, no quiere decir que así será para siempre. De hecho, de alguna manera, el crecimiento del movimiento de Donald Trump se basa en esta idea. Con menos recursos que sus contrincantes, el ex presidente ha reunido a un sector de la población que ha estado avanzando sus intereses, colocando jueces que apoyen sus decisiones e incluso reclutando a miles de personas para que trabajen en su gobierno.

Pero Trump no surgió de la nada. Las bases que lo apoyan han estado creciendo desde que McCain anunció a Palin como vicepresidenta y se creó el Tea Party en 2008. En México, Andrés Manuel López Obrador creó un movimiento político después de que perdió contra Felipe Calderón (o le hicieron fraude, dependiendo a quien le preguntas), y durante los siguientes 12 años, lo que ahora se conoce como MORENA fue organizando células de partidarios barrio por barrio y pueblo por pueblo, hasta que tomó la mayoría de las alcaldías, gubernaturas, ambas cámaras en el congreso y, por lo que parece, pronto la presidencia. Sin importar lo que pensemos de Trump, Obrador, o tantos otros, la política es una ciencia, y siempre gana quien tenga la mayoría, ya sea de gente o de recursos.

Cuando la gente dice que votar no cambia nada, es porque pensamos que el cambio es el resultado directo de nuestro voto. Es decir, creemos que las cosas van a cambiar simplemente porque votamos, y la realidad no es así. El día de la elección, votamos por quienes pensamos que van a avanzar nuestros intereses, pero nuestro papel no termina ahí.

Una de las cosas de las que más me arrepiento es haber votado por Kirsten Sinema, la senadora que representa Arizona y a quien conozco desde hace casi dos décadas. En el 2018, cuando buscaba ser elegida al senado, compartí públicamente que deberíamos votar por ella, que era una mejor opción que el candidato republicano. Algunos amigos me criticaron, diciéndome que no se alineaba con sus valores o que era muy oportunista. Como ejemplo, mencionaron cómo se había retractado de votar por el DREAM Act. Y estaba de acuerdo con ellos. Mi voto fue porque pensaba que era la mejor opción, pero si no resultaba, era nuestro trabajo sacarla. Y así fue. Sinema se convirtió en la obstruccionista más grande para la agenda progresista de Arizona, oponiéndose al incremento del salario mínimo, a la regularización de millones de inmigrantes indocumentados, a la reducción de costos de medicamentos, etc. Nos salió una fichita, y la chamba entonces se convirtió en sacarla.

Durante los próximos años, participé como voluntario con una organización dedicada a reemplazarla. Recaudamos dinero, investigamos a sus contribuyentes, y hasta fui parte de una demanda para mostrar irregularidades en sus gastos de campaña. Este año, Sinema anunció que no buscaría la reelección, abriendo el camino a un mejor representante y mostrando que así funciona la democracia. Mandamos a alguien a que nos represente, y si no funciona, ¡pa’ fuera!

Votar es solo un paso en nuestra responsabilidad de sostener una sociedad justa. La política no es buena ni mala, simplemente es. Dependiendo de quién la dirige, es cómo se utiliza. Y es ahí donde pienso que el voto es importante, porque elegimos a los representantes de nuestra visión, a los que conducirán por un tiempo determinado el barco en el que vamos. Tal vez la persona tome otros caminos o maneje a velocidades muy altas o bajas para nosotros, pero mientras vaya en la dirección a donde queremos ir, entonces jalamos juntos en el barco. Pero si el conductor cambia de curso, entonces los cambiamos a ellos. Pero tenemos que poner atención y organizar a los otros tripulantes del barco. No se trata solo de saltar por la borda por un berrinche o porque no va exactamente como yo quería.

Espero que esta serie genere discusión y que podamos aprender de otras perspectivas sobre el momento en el que vivimos. Me encantaría saber lo que piensas del tema y si consideras que debemos votar este año.

No olvides compartir la Bella Práctica con otros, incluso con aquellos que van a estar en desacuerdo conmigo.

¡Gracias por el apoyo!